2025.05.19

お互い様の心で、誰もが障害福祉に参加できる未来 ──いぶきのグッド・ストーリー!⑧二村菜穂子 編 <後半>

- 執筆:

-

和田善行

24時間テレビ、そして病院の雰囲気への違和感から、障害福祉へ

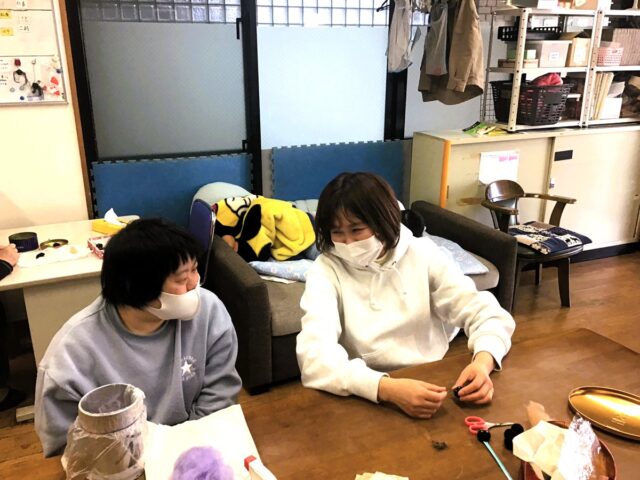

和田: いぶき福祉会(以下、いぶき)に来て、二村さんはどれぐらいが経ちましたか。いぶきにだいぶ馴染んでこられたんじゃないですか。

二村: 3年目になります。入社当初から「あかね」の部屋にいますが、障害のある仲間たちがいるから、私も溶け込んでこられたと思います。

和田: もともとは、どんな関心から福祉の仕事に入られたのですか?

二村: そんなたいそうな理由はないんです(笑)。24時間テレビを見ていて、衝撃を受けて、こういう福祉という仕事があるのだと知って、近くの障害のある人たちの施設でボランティアさせていただいて。それがきっかけです、単純ですよね(笑)。

和田: いえいえ、24時間テレビは僕もよく見ていました。障害のある人が頑張っている姿が映ったり、病院の中が映っていたりしますよね。それにしても、行動力がおありですね!

二村: 最初は、病院の雰囲気を変えることに興味があったんです。祖母の入院先に行くと独特の病院の雰囲気を感じて、匂いも。それを変えたいなと思ったことがありました。

和田: 従来型の病院は、医師が絶対で、ピラミッド型のヒエラルキーがあるというか。患者さんは一番底辺に置かれている印象ですよね。

二村: そういう雰囲気に、違和感を覚えました。それをきっかけに、福祉にも興味を持ったんです。

和田: 二村さんが福祉のお仕事についてから何年ぐらいですか?

二村: かれこれ20年ぐらいです。障害福祉でずっとやってきました。最初、20代の頃が、いぶきとおなじような感じのところにいました。無認可の施設からはじまり、法人を立ち上げる段階で、法人化も経験しました。30代では、就労支援を経験して、いぶきへ。20代の頃の感覚が、40代で戻ってきたようで、今はいい意味で、とても新鮮なんですよ。いぶきは30周年を迎えていますが、私もいぶきではありませんでしたが、そういう環境から20代をスタートしています。

いぶきでは、“仲間”と一緒に活動ができる

和田: 法人立ち上げの経験を持たれているのは、貴重ですね。いぶきは30周年ですが、30年前から在籍しているメンバーはもうほぼ現役にはいないと思います。二村さんのかつての体験が、いぶきでの今の活動に通じるところがありますか。

二村: 20代の頃も、障害のある仲間と一緒に働く感覚を経験しました。共同作業所でしたが、障害のある人たちと働いて、汗もかいて、おいしいものを一緒に食べて、ああ、仲間ってこういうことだ!と、実感したんです。今は、いぶきで、障害のある利用者さんを“仲間”と呼んで活動しています。やっぱり利用者さんを仲間と呼ぶ関係がいいですし、仲間っていいなと、心底思っています。

和田: 僕自身は、いぶきに来る前は、高齢福祉にいました。ただ、学生の頃から障害のある方々とはボランティアを通じてお付き合いがあったんですよ。いぶきに来て、障害のある方を“仲間”と呼ぶのを聞いて、親近感がわいたことを覚えています。

二村: 仲間といえば、広くとらえれば、私自身も含まれるじゃないですか。

和田: ですね。共に働いている、そういう関係が仲間なんだ、ということですよね。障害のある利用者さんのことを仲間ということもあるし、広い意味でいえば、職員や地域の方々や関わってくださるみなさんも含まれますね。

二村: ひとつのものを一緒につくったり、行動を共にしたりすることが、素敵だなと。仲間という響きも好きです。支援させてもらっている立場ですが、彼らもここにきて働いているし、私にとっては支援すること自体が働いていること。働くという意味で、きっと一緒で、仲間なんですよね。ここでいい経験をさせてもらっています。

お互いに年を重ねる中での支援の在り方を、考えてみたい

和田: そういうご経験を経て、これからどんなふうにお仕事をしていきたいですか?

二村: 自分自身、年を取ったなと思うんです。同時に、仲間も高齢になってきていることを感じます。お互いにおばあちゃんになっても、仲間と呼びあえる関係でいたいな。ですので、年を重ねていくところの支援を考えてみたいですね。仲間とこれからも一緒に楽しいことを共有したいし。

和田: 歳を重ねていることは、僕自身も感じますから(笑)。20年間やってこられて、どんなところが魅力だったのでしょうか。

二村: 障害分野でずっとやってこれたのは、やりがいを感じてこれて、やっぱり楽しいんだと思います。はたから見ると、難しい障害のある方がいらっしゃるじゃないですか。でも、彼らは彼らなりにやっているし、できているし、生きています。前職の就労系の時にも、障害があっても働きたい、一般就労したいという願いを持っていました。そういう彼らの思いと一緒に仕事をしたいと思ったし、やりがいがありました。

和田: 仲間の未来を見続けたいという思いがあったのではないですか?

二村: そんなに私、できた人じゃないですよ(笑)。でも、仲間のおかげで強くなれたし、場数もふめたし。働く仲間や、スタッフや職員の存在も大きくて、働きやすい職場だったことが、続けてこられた理由だったと思います。

和田: どうですか、いぶき福祉会は働きやすい職場ですか?

二村: そうですね、仲間の願いをかなえるために私たちは働いていて、その方向性が一緒だから、いぶきは働きやすいと思います。仲間のため、仲間の願いをかなえる、仲間の笑顔のため、というように、日々の行動の源泉には、“仲間”がいるから。ここがバラバラだと足並みがそろわないですが、いぶきは足並みがそろっていて、掲げているものの方向に進んでいるからだと思います。

声なき声に耳を傾け、お互い様で行動できる、理想の社会

和田: これから仕事をする中で、やっていきたいことがありますか。

二村: 難しいんですが、年を重ねていくと、大人の余裕が出てきて、旅行にもいきたいし、おいしいものも食べたいなど、働くだけではない楽しみも増えてくると思うんです。障害のある仲間たちも、年を重ねていくからこそ、ゆっくりのんびり過ごしたい気持ちもあるんじゃないかと。仲間たちが仕事を重ねていくばかりでなく、ゆっくりバスツアーなどもできるといいな。彼らは、障害があるだけにハンディも増えていきますよね。そうすると、医療的ケアにも丁寧につきあっていくことになりますし、日々の生活で、ますます気を付けないといけないことがでてきます。おしっこが出なくなったとか、食欲がないなど小さな変化にも、敏感になっていかないといけないなと思います。

和田: 医療が必要になるときに、僕は自分で判断して病院に行こう、と行動するけれども、仲間は、体調が悪いことが伝えられずに発見が遅れる可能性もあります。お出かけをするにしても、仲間が自由にできるわけではないですよね。まだ社会資源も足りないし、マンパワーも足りないし、やることってまだまだ色々あるなと思います。そういうなかで、二村さんがやっていらっしゃる、車に乗って散歩に行くことが未来につながることなのかなと思って聞いていました。季節を感じるとか、おいしいものを食べに行くとか、小さいことかもしれませんが、それらが重なっていくと、“障害のある人もない人も共に生活をする姿”につながっていくのではないでしょうか。

二村: おっしゃられることがわかります。

和田: 昔、プライベートで友愛プールに行ったとき…、あ、友愛プールは以前、屋外プールだったので、夏だけしかやっていなかったんですよ。その時に、知っている仲間が来ていたんです。でも、プールまで来ることはできても、どうやってそこで楽しく遊んだらいいか分からないことがありました。それから、映画館にも行くことはできます。でも、どの映画がおもしろいかが分からないから、結局、洋画の英語版に入ってしまい、分からないまま2時間を座って過ごしたとか。だから、楽しむにしても、そこにはマンパワーが必要だし、社会資源が必要だと感じたエピソードがあったんですよね。二村さんの話を聞いて、なにかそうしたものを超えたところで、未来に目指したいものがあるのかなという感じを受けました。

二村: すごく共感します。私も老いていくからこそ、若い人たちに希望があって、一緒にやっていける人たちを増やせたらいいですよね。限りある資源を活かそうよと思います。映画館で困っているなら、ヘルパーやガイドさんでなくても、そこにいる映画を見に来た一般の人たちがサポートできたらいいですよね。プールで障害のある人が楽しみ方が分からなかったら、そこに来ている人たちが遊んでくれてもいい。声をかけてくれたら一緒に解決できるようになると、みんなが助け合える社会になって素敵ですね。とっても高い理想ですが(笑)

和田: 障害のあるなしに関わらず、お互いに助け合える社会。今日お話ししていて、二村さんのなかに、“お互い様”を大事にする心があると感じました。すてきですね。お互い様の心がある社会を「ソーシャル・キャピタルが豊か」だと表現するんですよね。これはいぶきが大事にしていることのひとつです。そういう社会を創っていくために、いぶきの役割が大きいですよね。

やりがいを感じてもらうためにも、楽しい情報を伝えていきたい

二村: いぶきは、今でも色々なところで情報を発信していますが、障害のある人たちがいるから困っていますじゃなくて、こんな楽しいことがありますよとか、こんなすごいものつくっていますよとか、楽しいことを表現していますよね。だから、興味を持ってくださる人はいると思うんです。興味を持って知ってもらえるきっかけさえあれば、気軽にケアしあえる社会に近づきますしね。

和田: こういうやりがいのある仕事が好きな人はいると思うんですよね。

二村: そうですね。私自身、いぶきを知ったのは人から勧められたからでした。飛騨高山から岐阜市に引越したときに、同じ福祉業界で働いている家族から勧めてもらって。いぶきさんっていうよい団体があるそうだよと(笑)。それと、岐阜に来て、伊吹山に遊びに行ったんですよね。伊吹って、いい響きだなって耳に残っていたんですが、御縁がありました。情報が届く人には届くと思うので、どんどん発信したほうがいいですよね! SNSでも、おもしろいなと目を留めてもらうことができたらいいですね。

和田: 最近は時代が変わってきたことを感じています。ただ、年を取るとよく“最近の若者は…”と言ってしまう方もいますが、そうでもなくて、若い人に任せるだけじゃなくて、自分も一緒に若い人になっちゃうといい、というか(笑)。若さって年齢じゃないですよね。

二村: そうならないといけないですよね。気を付けないと、昭和の感覚が出てくることがあって。令和の働き方に合わせていかないとなと思うことがあります(笑)。

和田: 昔の話を持ち出すといろいろ言えちゃいますが、そうではないですよね。例えば、障害に対する許容度は、今の人のほうが断然あると感じます。僕の学生時代は、障害のある人を街で見かけることはなかったから。今は、だいぶ街で見かけることもあるし、テレビで放映されることもあります。インターネットやスマホが当たり前の中で生まれ育った人たちは、また感覚が違いますよね。

二村: 昔は、先輩に聞いて学んだり、一緒に会社で学んだりしていましたが、今の人たちは時代が変わって、個の感覚が強いと感じます。

和田: SNSが進むと、一人になることが多いんじゃないかと。そうすると逆に、孤独や孤立につながることがあるでしょう。そうした時には、「人と対話すること」が、孤独や孤立を防ぎます。だからこそ、人との関係をつないでいくことが、より一層求められるんじゃないかな。

二村: どんどんアップデートしないとですね。これからのいぶきとして、働きやすい環境づくりをしていきたいと思います。昔はこうだったから、ということは通用しないですよね。

いぶきという「場」をきっかけに、障害福祉に誰もが参加できるようになる未来

和田: ところで、現場で困っていることはありませんか?

二村: そうですね、もう少し支援ができる人の数が増えると、もっといい支援ができるなと思うことがあります。例えば、外に散歩に行くのも、よりしっかりサポートできたらいいですし、食事介助の時間も、もっとタイムリーに対応できるようになります。自分一人で抱え込んでしまうと、ケガにつながってしまうこともありますから、慎重に、無茶をしないで活動していきたいので。いぶきに関心を持ってくださって、一緒に仕事をしたい方が増えるといいですね。

和田: それはそうですね。

二村: でも、猫の手で、誰でもいいとはいかない職場だとも思います。たとえば、人の思いをくんで行動ができる人、気配りができる人。仲間や職員同士でも、思いをくんでもらうことが必要なので、そういう方にはぜひ、いぶきに参加してほしいな。

和田: 採用を通年で行っているので、多くの方々に障害福祉へもっと目を向けて、関心を持ってもらえるといいですよね。

二村: 誰でも彼でもよいわけではないと言ってしまったのですが、本当は、誰でも彼でも支援ができるような状態になってほしいんです。隣人まつりでも、商品をお届けするときでも、地域との関わりの中で、多くの方々に障害のある人を知っていてもらいたいし、理解してほしいと思うんです。

和田: できれば僕は、仲間と仲良く一緒に対話しながら取り組める人だったり、未来を一緒につくれる人だったり、学びあいができることは、大事だなと思っています。ただ場をつくるというか、場があること自体が大事だと考えています。例えば、隣人まつりや、岐阜県立美術館との関わりもそうですが、それ自体、関係づくりができる“場”になっています。だから、そこに参加さえすれば、集うことさえできれば、そこはどんなテーマでも共同学習の場になるし、人と出会う場になって、お互いを知ることができるんだと思いますね。

二村: なるほど。先ほど、障害福祉の現場は特殊だ、専門職だと言ってはみたのですが、違うかもしれません。専門にとらわれず、みんなウェルカムだなと思いなおしました(笑)。多くの方々は、身近な親たちが老いていく際に、気づかいができると思うんです。障害の分野もそれと同じことですよね。そう考えると、比較的、誰でも関われる仕事だと思いました。一緒に散歩に行ける人。一緒に笑いあえる人。日々の助け合いの延長にあるような感じで、障害のある仲間をみなさんが支援する気持ちがあるといいですね。

和田: 障害福祉を、誰もが関われる仕事にしていけたらいいですね。どうやったら障害のある仲間と共に過ごす価値に関心を持ってもらえるか、みんなで考えて引き続き行動していきたいですね。ぜひまた一緒にお話させてください。

◆いぶきのグッド・ストーリー!

①竹腰龍太 編 前半:仲間を大事に、自ら考え、柔軟に支援できる現場をつくる

②竹腰龍太 編 後半:多様性が許容され、障害福祉の理解がもっと拡がる社会をつくる

③藤井美和 編 前半:障害の重い仲間の「暮らし」を支える楽しさと大切さ

④藤井美和 編 後半:助けてもらうだけではない、貢献感覚を持てる社会を

⑤小田由生 編:音楽という共通の話題を媒介に、障害のある仲間とよい関係がはじまった

⑥小田由生 編:できない理由より、実現にむけて行動するチームが、仲間や地域の可能性をひらく

⑦二村菜穂子 編:隣人同士が声をかけあい、ケアしあうからはじまること

⑧二村菜穂子 編:お互い様の心で、誰もが障害福祉に参加できる未来(現在の記事)

【スタッフ募集中です!】———–★★★

ここに集う一人ひとりがかけがえのない存在。

障害のある仲間の活動と暮らしを支え、

いろいろな方と協働する地域にひらかれた場所です。

そんないぶきの未来を一緒につくるスタッフを

募集しています。

コラム:スタッフ・ダイアログ 「いぶきで働くということ」

採用情報:詳細はこちら(ibuki-komado.com)

★★★—————————————

いぶきからのコメント

こんにちは、いぶき福祉会の和田です。協働責任者として、もっといぶきに対話と協働がうまれるよう、日々いろいろと取りくんでいます。

そこで、えんがわスケッチで、対談コラムをスタートしました。

ことの発端は社内での対話の会でした。いぶきの現場には、思わず笑顔になってしまうような素敵なストーリーがたくさんあるね。でも、忙しさに埋もれてしまってね、という、ある職員の発言をもとに、「Good Story Award(グッド・ストーリー賞)」という取り組みが生まれました。みんなで現場のストーリーを集める試みです。

ただ、せっかく集まったストーリーを、社内だけに留めておくことはもったいない。ぜひ多くの方々に知っていただき、障害福祉の現場への理解がもっと広まれば…、との願いから、えんがわスケッチでコラムを始めることになりました。

毎回、社内からゲストを招いてダイアログをします。いぶきの現場の今、仕事に取り組むスタッフたちの情熱やかっこよさ、いぶきらしさが、皆さんに伝わるといいな。そんな思いで、綴ります。

第8回目は、前半に続き、二村菜穂子さんと和田善行のダイアログ<後半>です。