2025.05.10

隣人同士が声をかけあい、ケアしあうからはじまること ──いぶきのグッド・ストーリー!⑦二村菜穂子 編 <前半>

- 執筆:

-

和田善行

「あかね」の部屋では、ほっこり、お互いをケアしあう

和田: 実は二村さんとじっくりお話してみたかったんですよ。以前、いぶき福祉会(以下、いぶき)に入りたての頃に書かれていた記事があって、仲間の様子が描かれていて印象深かったですね。

二村: ああ、それは嬉しいです。たしか、昼休みの休憩の時に起こった、二人掛けソファーの取りあいについて書いたものですね。

和田: 人間味あふれるよいエピソードだなと思って、だいぶほっこりしたんですよね。

二村: 日常には、憎めない感じのやりとりや面白い場面があるので、そういうのを載せたら面白いかなと思って、あの時は書きました。

和田: 二村さんは「あかね」という部屋のご担当ですよね。

二村: はい、障害の重い方もいらっしゃいますし、言葉でのコミュニケーションができる方もいらっしゃる部屋の担当です。8名の仲間と、職員たちとともに、毎日わいわいやっています。

和田: 今日はぜひ。最近の「あかね」で、ほっこりしている様子のお話が聞きたいなぁ!

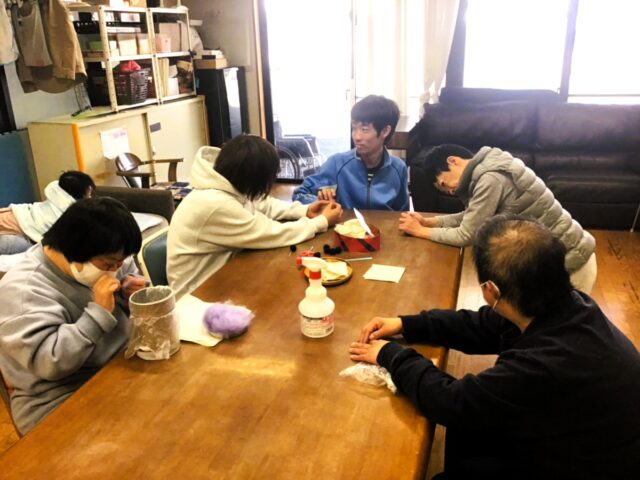

二村: そうですね、「あかね」の部屋には、大きなテーブルがあるんです。その大きなテーブルを囲んで、集まって作業をしています。話をしながら仕事ができるメンバーが多かったのですが、最近は、障害の重い方も自分からテーブルに寄って来てくれて、みんなでテーブルを囲むことが増えました。その感じがいいなと思っています。

和田: それはいいですね!

二村: テーブル越しに一人でソファーで過ごす方もいるんです。その方の毛布がはずれてしまったら、別の仲間が毛布が外れたことを私たちに伝えてくれたりして。部屋のみんながお互いを思いやっている様子が見えますね。

和田: 仲間同士で、声をかけあう様子があるんですね。

二村: そうなんです。Hさんの毛布が外れたことに気がついたNさんがいて、さらにMさんがHさんの毛布を掛けてあげたんですよね。お互いへのいろんな優しさがあちらこちらにあります。

和田: たいてい、そういうことは職員が気付いて対応することが多いですが、仲間同士で気が付いてケアしあっているのはすてきですね。そう考えると、職員が支援する側で仲間が支援される側になりがちだけれども、それを超えた関係ができているんですね。仲間自身が気が付いて、自分で動いたり助け合ったり。大事なことですね。

二村: 仲間意識もありますね。誰かが出勤が遅かったりすると、今日はSさんが遅いねとMさんが気にかけたり。みんながそろわないと朝の会が始まらなかったりするんです。

和田: ああ、みんながそろってから朝の会を始めるのですね。そういう意識は、意図的につくっているんですか。みんながいて、「あかね」の部屋だよということの現れですね。一人ひとりを大切にしていることが分かります。

二村: はい、みんなが仲間思いだなと思います。

和田: そういうことを見ている二村さん自身も、やっぱりほっこりした気持ちになりますか(笑)?

二村: たとえば、仲間の誰かが調子が悪い時は、○○さん大丈夫?と声をかけあっていますね。職員同士の、Mさんは元気ないねという話をたぶん聞いているのだと思いますが、体調がすぐれない仲間のそばに行って、仲間の一人が体をさすっていたりするんですよね。私たちも、一緒になって“はやく元気になるといいね”と声をかけたりしています。こんなふうに、仲間から日々いろんなことに気付かされています。ほっこりして温かい気持ちになっていますよ。もちろん大変なこともありますけれども(笑)

和田: 僕は現場で仲間がどうしているかの話が好きで、大事だと思っているんですよね。ですからこのダイアログ自体も、ほっこりしますよ(笑)。

二村: 「あかね」の部屋ならではの最近の出来事といえば、今年4月から男性の新しい方が入ってきました。Hさんです。元気でパワーがある方ですが、皆さん、受け入れてくれていますね。

和田: Hさん自身も、部屋に慣れて、ご自身も仲間の一員だと思っているようですね。

二村: そうですね、「あかね」が僕の居場所だとわかっていると思います。今までは女性が多かったのですが、男性が加わるとまた違う雰囲気になりますね。

和田: 新しく来たHさんも、みんなが受け入れてくれていることが分かっているんですね。「あかね」のなかで、何か挑戦したいことはありますか?

二村: 最近は散歩に挑戦したいんです。寒くて行けない日もあるのですが、散歩にはいきたいですね。冬から春になる季節はウキウキするので、体で感じて、匂いもかいで、目で見て、綺麗だということを経験してほしいです。春を見つけに行こう!という感じで、歩いています。夏は暑いけれども、暑さを感じながら、保冷材を首に巻いてでかけていますよ。

和田: どこらへんまで?

二村: 梅林公園へ行ったり、岩戸森林公園へ行ったり。それから、秋には、岐阜公園の菊へいきました。あそこ、広いんですよね。散歩へ行くと体力もつきます。寒いから部屋に閉じこもるのではなく、外に出るのは大事だなと思います。

和田: コロナ禍が明けて、外出の機会が増えてきました。季節を感じられるようになっていいですよね。

二村: 仲間たちも、外へ出かける方が元気で、笑顔も多くうれしそうです。外に出られることがありがたいです。

岐阜県立美術館へお届けする“クモくん”を介して、社会と接点を持つこと

和田: 「あかね」の部屋では、どんな仕事をしているか、ぜひ紹介してください。

二村: そうですね、そんな「あかね」では、お仕事として、羊毛フェルトを使った作品を作っています。キーホルダーやブローチなどです。羊毛フェルトをほぐす人がいて、色を選んで、ミックスして、型に入れて振るんです。石鹸水で浸した羊毛フェルトを振ると、フェルト玉がコロッと丸くなるんですよ。それをみんなでつくっています。

和田: 岐阜県立美術館へ、仲間がつくった作品を提供しているんですよね。

二村: 美術館に所蔵されているオディロン・ルドンの作品《蜘蛛》をモチーフにしたフェルト小物「クモくん」のキーホルダーやブローチです。ミュージアム・ショップに置いているんですよ。

和田: クモくんは、黒いんですよね(笑)。

二村: はい、結構かわいいんです。2025年1月の雑誌『BRUTUS』にも、とりあげていただいたんですよ。

和田: クモくんの足の細かいところは?

二村: そこは、細かい作業で、職員のなかに上手な方がいるので、仲間と分担でつくっています。たくさんの人たちが関わっている作品です。

和田: 最初に納品するときには大変で、職員は自宅に持って帰って、夜なべしたと聞いたことがありますよ(笑)。仲間と職員が、それぞれのできる役割をつくって、一つの作品に仕上げるプロセスは素敵だなと思います。作った作品が県立美術館にあって、仲間たちが“クモくん”を介して社会とつながっているという実感があるんじゃないですか?

二村: 納品に行くのも、みんな楽しみにしているんですよね。実際に美術館に自分で足を運べる人は限られているのですが、行ける人たちは、実際に自分たちの作品を納品するときには表情が変わりますね。きりっとして、自信を持っているような顔を見せてくれます。

和田: “できました!”という感じになりますか? 自分たちがつくった誇りを感じているかもしれないですね。

二村: “いっぱいつくってもらってありがとうね”と、ショップの方に言っていただけると、仲間はうれしくてニッコリになります。

和田: 美術館には頻繁にお届けに行くのですか?

二村: 今は月に1度ぐらいのペースでお届けしています。2024年度は多くオーダーいただいたので、数が納められなかったりするときもあるのですが。

和田: 月に1回でも、そんなふうに社会との接点があるのは、仲間にとっても、僕たち職員にとっても大事なことですよね。

二村: そうですね、県の美術館ということで、ピリッとします。そういう緊張感が仲間を通して感じられるのが、またいいんですよね。

和田: 公共の場所とつながっていることは、いぶきとしての信頼感がでてくるので、「あかね」の部屋でそういう役割も果たしてくださっているのだなと思っています。

二村: そうですね、仲間が外に出て、自分が作ったものを届けられることがなかなかないので、いぶきを通して、新しい経験をさせてもらっていると思います。他にも、生協へお届けに行ったときに、仲間の一人のMさんと一緒に棚へ陳列していたんですよね。その時に、あるお客様が、“がんばってね、じゃあひとついただいていきますよ。応援していますよ”と声をかけてくださって、お買い上げいただいたんです。私が一人で行って棚をつくっていても、そうはならなかったと思うんです。さすがだね、Mさん!社会の一員だなと思いました。

和田: 仲間が社会にでて、いぶき以外の人と触れあう機会を持てるのは嬉しいことですね。お客さんはその光景を見て、いぶきを少しでも理解してくださったと思います。ちょっとした触れ合いが大切ですね。

二村: いぶきの商品が素晴らしくて購入するのはありがたいですが、棚を整頓していたMさんを通じて購入していただいたのが、嬉しかったですね。

包丁さばきも、ピーラーでの皮むきも上手だった仲間たちから学ぶこと

和田: 二村さんのところでは、その他にも、「隣人まつり」というプロジェクトにも参加していますね。

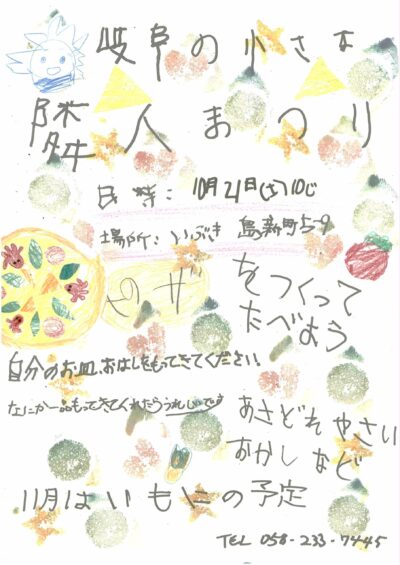

仲間がつくる「隣人まつり」の案内状

二村: そうですね、隣人まつりは、食品や前の日のおかずを持ち寄って、みんなで食を通して交流しましょうという活動です。いぶきでは3回開催しました。地域の方に来ていただいて、カレーライス、豚汁、クリームシチューを、一緒に料理しました。

和田: ちらっと聞いたのですが、仲間が包丁を持って料理したんですって?

二村: ハイ、そうなんです。包丁を持ったことがきっとないだろうから危ない、ということではなかったんです。包丁を持った手と反対の手は、しっかり指を隠して猫の手になっていて、切ることができたんですよ。しかも、ピーラーの使い方も知っていたのか、皮むきもできたんです。すごく新鮮でした。

和田: 仲間の新しい一面、可能性を発見しましたね。

二村: はい。繰り返すごとに、包丁をやりたいとか、皮をむきたいというように、仲間たちの積極性がでてきました。

和田: それはすてきな出来事ですね。

二村: 大きい鍋に具材を入れて煮るのですが、いい匂いが分かるんですよね。遠くから仲間が鍋をのぞきに来るんですが、これもひとつの参加の形だなと思いました。他にも、隣人祭りの前から準備をして、地域の皆様にお知らせするのですが、チラシ作りから仲間が関わっています。仲間のOさんは習字を習っていて、お手本を見ながら隣にひらがなを書くことができたんです。それも発見でした。隣人祭りを通して、ああ、できるんだ!と、様々な仲間の可能性を見つけることができて、うれしかったです。

和田: しかも隣人祭りは、地域ともつながっている取り組みですよね。

二村: 地域のおばあさんたちが参加してくださったんですが、仲間がすり寄っていって、ご挨拶をしているんですよね。おばあさんがMさんの手を握って、ふたりで話をしていたり。そういう場面を見られたことも嬉しくて、地域とコミュニケーションがとれているなと。言葉はしゃべれないので、手を握って、また握り返して、というようにコミュニケーションするんですが。

和田: 障害のある人とおばあちゃんのふれあい、いい風景ですね。

二村: 私たちは初対面の人だと緊張するじゃないですか。でもMさんは自分から寄っていって、服をつかんで挨拶をしに行くんですよね。仲間ってすごいなと思うんです。

和田: それは仲間の力ですね。僕も仲間と話すことがありますが、まあよく色々なことを見ていますよね。

二村: そうなんですよ、よく見ているし、見られていますね(笑)。私は仲間のおかげで話ができるようになりましたし。私はあまり社交的ではなくて、仲間がいてくれるから安心して私もしゃべれるんですよね。

和田: 今こうやって僕と話をなさっている様子は、すごくなめらかに話ができていますけれども。

二村: ですので、これは仲間と一緒にしてきた活動の賜物です(笑)。

後編に続く

◆関連情報

活動日記 ルドンのクモくん 増殖中♪

◆いぶきのグッド・ストーリー!

①竹腰龍太 編 前半:仲間を大事に、自ら考え、柔軟に支援できる現場をつくる

②竹腰龍太 編 後半:多様性が許容され、障害福祉の理解がもっと拡がる社会をつくる

③藤井美和 編 前半:障害の重い仲間の「暮らし」を支える楽しさと大切さ

④藤井美和 編 後半:助けてもらうだけではない、貢献感覚を持てる社会を

⑤小田由生 編:音楽という共通の話題を媒介に、障害のある仲間とよい関係がはじまった

⑥小田由生 編:できない理由より、実現にむけて行動するチームが、仲間や地域の可能性をひらく

⑦二村菜穂子 編:隣人同士が声をかけあい、ケアしあうからはじまること(現在の記事)

【スタッフ募集中です!】———–★★★

ここに集う一人ひとりがかけがえのない存在。

障害のある仲間の活動と暮らしを支え、

いろいろな方と協働する地域にひらかれた場所です。

そんないぶきの未来を一緒につくるスタッフを

募集しています。

コラム:スタッフ・ダイアログ 「いぶきで働くということ」

採用情報:詳細はこちら(ibuki-komado.com)

★★★—————————————

いぶきからのコメント

こんにちは、いぶき福祉会の和田です。協働責任者として、もっといぶきに対話と協働がうまれるよう、日々いろいろと取りくんでいます。

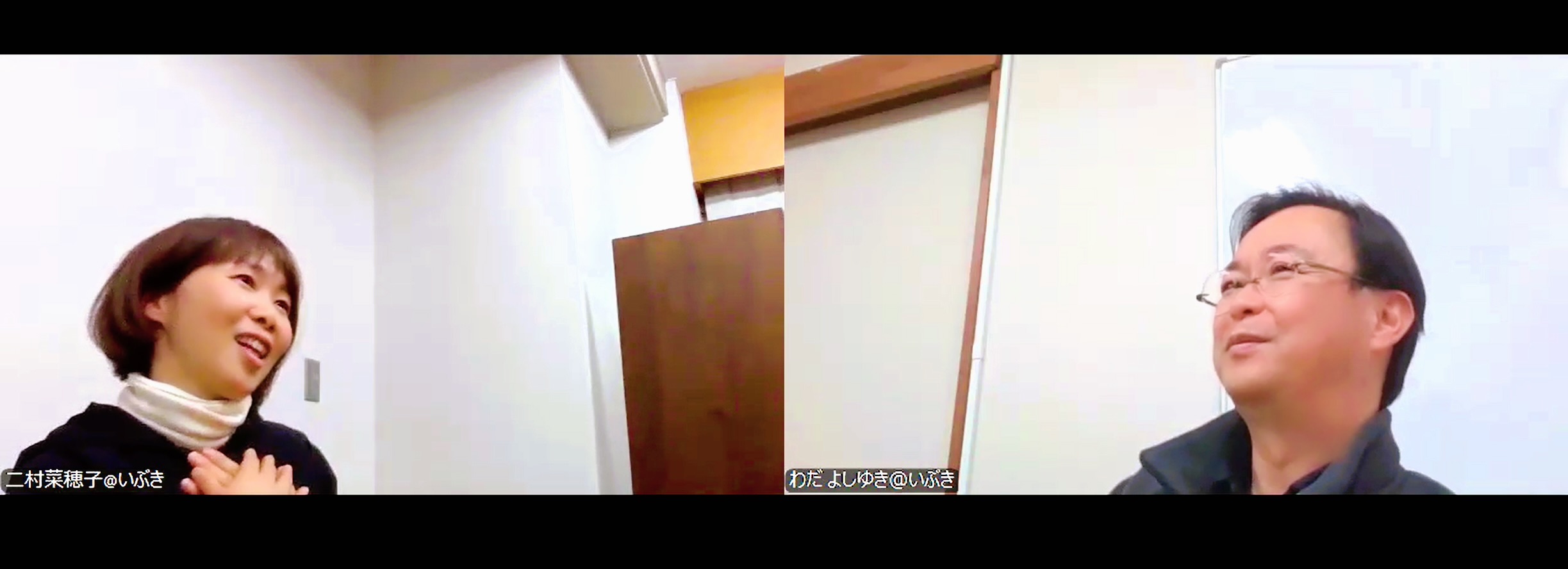

そこで、えんがわスケッチで、対談コラムをスタートしました。

ことの発端は社内での対話の会でした。いぶきの現場には、思わず笑顔になってしまうような素敵なストーリーがたくさんあるね。でも、忙しさに埋もれてしまってね、という、ある職員の発言をもとに、「Good Story Award(グッド・ストーリー賞)」という取り組みが生まれました。みんなで現場のストーリーを集める試みです。

ただ、せっかく集まったストーリーを、社内だけに留めておくことはもったいない。ぜひ多くの方々に知っていただき、障害福祉の現場への理解がもっと広まれば…、との願いから、えんがわスケッチでコラムを始めることになりました。

毎回、社内からゲストを招いてダイアログをします。いぶきの現場の今、仕事に取り組むスタッフたちの情熱やかっこよさ、いぶきらしさが、皆さんに伝わるといいな。そんな思いで、綴ります。

第7回目は、二村菜穂子さんと和田のダイアログ<前半>です。