2025.09.20

障害のある仲間と取り組む岐阜市のペットボトル・リサイクル ──いぶきのグッド・ストーリー!⑨ 笠井公子 編 <前半>

- 執筆:

-

和田善行

岐阜市リサイクルセンター立ち上げ当初から、情熱を持ってチームに参加

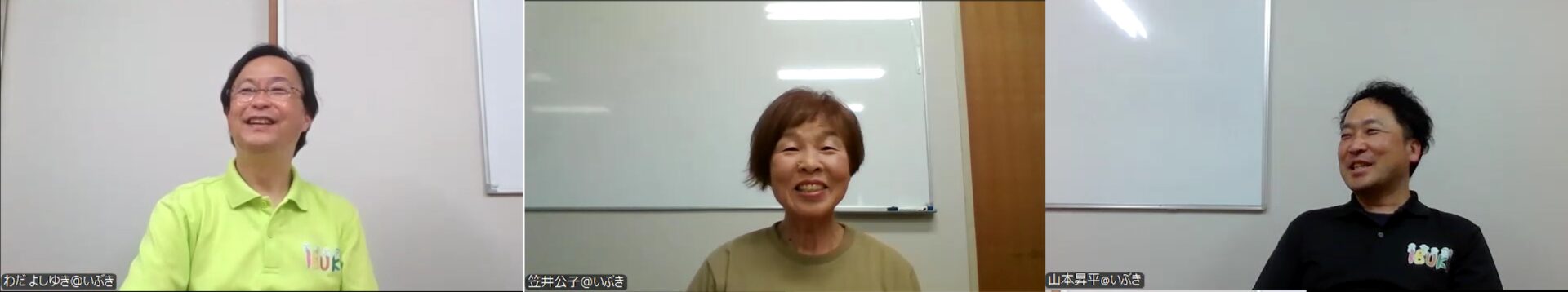

和田: 今日は笠井公子さんと山本昇平さんとダイアログしていきます。いぶき福祉会は、岐阜市のリサイクルセンターのラインの一部を担っているのですが、笠井さん(以下、公子さん)と山本さんは、リサイクルを担当しているメンバーです。まずはリサイクルセンターでの活動が日々どんなことをしているか、からお聞きしてみたいのですが。

山本: 岐阜市から極東サービスエンジニアリングさんが委託を受けて、再生資源のペットボトルの選別を行いますが、その業務をいぶき福祉会が行っています。岐阜市のリサイクルセンターを立ち上げる時に、障害のある方々が現場に入ることが条件になっていたんです。極東さんは京都でも同様に、障害福祉の団体と連携されているのですが、その京都で入っている団体さんが、岐阜市だったらいぶき福祉会さんがいいんじゃないかと推薦してくださったんですよね。

笠井: 立ち上げの経緯が興味深いですよね。

山本: リサイクルセンターには、岐阜市内で回収されたペットボトルが集まってきて、それを手で選別するのが僕たちの仕事なんですよ。

笠井: そう、みんなで手選別をしているんですよね。だーっとペットボトルがラインに流れてきて、その中からリサイクルできるきれいなものを選びます。中には、ボトルの中身が入ったままだったり、キャップが付いたままだったり、汚れていたりするボトルもあるので、それを取り除きます。最後はキャップもラベルもない状態で、梱包されて再利用されます。

和田: 手で選別するんですね!

笠井: しかもラインは早く流れますよ。最初はエレベーターや船に乗っているような感じで酔ってしまいます。私はそれをクリアできたので、このプロジェクトに参加できました。力持ちで元気な人にあてはまったので、きっと誘ってもらったんですよね(笑)

山本: いえいえ、それだけじゃないですよ。公子さんは今までも24年ものあいだ、いぶき福祉会の定時職員さんとして仲間をサポートしているんですよね。

和田: いぶきは30周年を迎えましたから、公子さんはいぶきの歴史を知っているお一人といっても過言ではないですよね。

山本: そうなんです。色々な経験を経て、今の公子さんがあると思っていて。いつも現場では忌憚のない意見や提案をしてくださるんです。なので、リサイクルセンター立ち上げ時に、新しいプロジェクト・チームを作るので、一緒にいかがですかとお声がけしたんですよね。

笠井: ちょうど私にとってもいいタイミングでした。4月1日から稼働したのですが、その前の1月か2月ごろだったかに、NHKの番組をたまたま見たんですよ。ある静岡の青年が、リサイクルの建物を建てて、この人と働きたいと思ってもらえる会社をつくりたい、と熱く語っていたんです。みんなが嫌がる仕事でも引き受けて、自分と働きたいと思う人を集めようなんて、立派だなと思っていたんですね。そうしたら、リサイクルの新しいプロジェクトにどうかって声がかかって、あ、これだと思ったんですよ。かつて市営バスの運転手をしていた主人も、今はごみの関係の仕事についていて、働いている仲間がすごくいいのだそうで。夫婦してゴミの仕事につきましたのもご縁です(笑)。

障害のある仲間が得意なことを活かして、仕事の分担をつくる

和田: 山本さん、リサイクルセンターのプロジェクトに公子さんを誘ったのは、ベストマッチでしたね。仲間や事業所を思って、率直に発言して運営に参加される姿勢がすてきですよね。現場では色々な偶然もあって、それを活かしながら仕事をされていると思います。リサイクルの中でもそういうことがありますか。

山本: いっぱいあって、よくわからなくなるぐらいですよね(笑)

笠井: たとえば、障害のある仲間たちが、リサイクルの現場で、どうやったらうまく自分の手仕事ができるかを一番考えています。スタッフはペットボトルが流れてくるラインの6か所に立ちますが、ある仲間が最後の位置を担当していたんです。でもその位置を変えることで、仲間がさらに思う存分やれるようになったりしました。人数が足らなくて突然入った位置が大当たりして、仲間の力が発揮できたり、偶然の賜物がありますね。

和田: ラインの前の位置か、最後の位置に立つかで、仕事内容が全く違いますよね。

笠井: ある時、新しい仲間が入ってくれたらいいなと思ったときに、リサイクルの仕事に合いそうな仲間に声をかけて、いぶきの仲間たちが現場を見学しに来ました。その中から2人、リサイクルのプロジェクトに入ることになりました。その中の1人は、仕事がとてもよくできて、しっかりやれる人で。

山本: 特にMさんはリサイクルでの仕事があっていたんですよね、すんなり馴染んでいきました。リサイクルの手選別は、彼にとってわかりやすいタイプの仕事でした。Mさんの特徴からすると、これは汚いので捨てる、これは捨てちゃダメ、これを取る、というようなことが明確です。残念なことに、回収されたペットボトルの中に、一緒に瓶や缶も混じって流れてくるんですが、そうすると、これはペットボトルじゃない、と見てわかるので、自信をもってそれを取り除く作業ができます。

和田: 振るい分け方が、見ればわかりますものね。

山本: 分かりやすいです、でも疲れますけれどもね(笑)。

笠井: そう、毎日ジムに通っているようなものだものね。

和田: Mさんは、最初にリサイクルに関わったときには利用者さんの立場でした。それが、仕事が認められて、昨年度に、いぶき福祉会の職員になりましたね。障害のある仲間が職員になったというのは、私たちにとっても、とてもうれしい出来事です。

笠井: 本当に。Mさんのお父様がどれだけ喜んでくれるかなと思ってね。

山本: Mさんが職員になることを発表した時、みんなが拍手してくれて、とてもうれしかったんです。なぜかというと、僕らよりも体力があって、僕らよりも早くペットボトルの選別ができる。そんなMさんを、仲間だからという理由からではなく、Mさんがしっかり頑張っている一人のメンバーとして、評価しているチームなんですよ。チームの皆さんが、ちゃんとMさんを見てくださっているのがよく分かったんですね。障害のある・なしとか、雇用形態の違いを超えて、同じチームの一員として拍手で喜びあえる。そんな場面に立ちあうことができました。

和田: 差異を超えて支えあえる、いいチームですね。Mさんも今までいろいろと苦労をされてきていますから、彼がリサイクルの現場に参加して成長できたことは喜ばしいですね。

山本: 環境さえ整っていれば、障害のある仲間は活躍できるし、認められる仕事になる、役割を果たすことができることが、証明されたと思いました。世の中では、できないことに目を向ける人も多いですが、できることに目を向けていけるといいですよね。 “ここができないからダメだ”、ではなく、“これならできるんじゃない?”、という発想で対話していけたら、いいチームができるし、こんなふうに可能性が広がりますよね。

笠井: 私自身はいぶきに長いこといますし、威張ってしまったら嫌だなといつも思っていますが、みんなでいろんなことを共有して、意見が素直に出せるようになっていると思いますよ。

和田: リサイクルのチームは、みんなでとてもよく頑張っていらっしゃると思っているんですよね。

失敗も発見も、みんなの糧に。この人と一緒に働きたいと思われる現場にしたい。

笠井: みんなで、昨日はここがうまくいかなかったが、今日はこうしてみようとか、反省したり、提案したりしています。今まで24年間いぶきにいますが、ヒヤリハットについては、気が付いたら必ず伝えるようにしているんです。危ないことは事前に伝えないといけないですからね。

山本: そうですね、リサイクルセンターの現場でも、公子さんは自分の失敗を共有してくれます。だからみんなも気を付けてね、と伝えてくれます。その上で、じゃあみんなどうする?ということを話して、新しくどう変えていけるかを考えています。

和田: いぶき福祉会の30周年で、昨年度から新しいミッション・ビジョン・フィロソフィーを掲げました。ケアと協働を大事にする行動指針として「失敗をみんなの糧にする」というものがありますが、まさに公子さんやリサイクルセンターのチームが行動していることですね。

笠井: 立ち上げから3年がたちましたが、居心地のいいチームです。リサイクルセンターのプロジェクトに参加するときに、いぶきが他の会社さんと同じ場所で一緒に仕事をするのは初めてのことだからと言われましたが、上手に一緒にできていると思います。それで、パートのみんなと、障害のあるメンバーたちの意識も、少しでもあげる機会になるようにしようと話しています。例えば、送迎車の運転手さんに手を振るのではなくて、よろしくお願いしますと言いましょうよ、とか。このチームを一つの会社のように考えているので、その価値を上げていくことを大事にしていきたいんですよね。

山本: 展望について、ぜひ公子さんに聞いてみてほしいんですよ。リサイクルセンターがみんなの憧れになるといいとおっしゃっているんでね。

和田: ぜひ聞かせてください!

笠井: 先ほどのNHKの番組でみた青年に感化されて(笑)、一見するとみんなが嫌がるような仕事でも、リサイクルセンターの笠井となら一緒にやりたい!と言ってもらえるような、そういう魅力ある職場、会社にしたいと思っているんです。

山本: リサイクルセンターで生き生きと働いている公子さんを見て、そこで私も働きたいと思ってくれる方がいたら、とても嬉しいですね。

笠井: 実際に嬉しいことに、いぶきの職員さんの中には、私と一緒に仕事がしたいと言ってくれる人がいるんですよ。それから、私が働いている姿を見て、ご近所の方などがどこで働いているのか知りたいわと、声をかけてくださることもあるんですよね。

山本: 僕もそう思ったので、リサイクルセンターのプロジェクト立ち上げの時に、お声がけさせていただいたわけでした。

和田: いぶきのリサイクルセンターに行けば公子さんがいるよ、というように、名物のひとつになるといいですね!

山本: 公子さんの働きぶりを見て、また、公子さんと対話することで、リサイクルセンターは楽しそうだな、いずれうちの子供もいぶきに参加させたいなと思う人が増えるのは大事なことですね。それが、リサイクルセンターだけじゃなくて、いぶきのそれぞれの場所が、そうした“希望のある場所”になるといいですね。だからこそ、公子さんがきらきらと働く姿を、もっと外の方々にも知っていただけたらいいなぁ。

後編に続く

◆いぶきのグッド・ストーリー!

①竹腰龍太 編 前半:仲間を大事に、自ら考え、柔軟に支援できる現場をつくる

②竹腰龍太 編 後半:多様性が許容され、障害福祉の理解がもっと拡がる社会をつくる

③藤井美和 編 前半:障害の重い仲間の「暮らし」を支える楽しさと大切さ

④藤井美和 編 後半:助けてもらうだけではない、貢献感覚を持てる社会を

⑤小田由生 編:音楽という共通の話題を媒介に、障害のある仲間とよい関係がはじまった

⑥小田由生 編:できない理由より、実現にむけて行動するチームが、仲間や地域の可能性をひらく

⑦二村菜穂子 編:隣人同士が声をかけあい、ケアしあうからはじまること

⑧二村菜穂子 編:お互い様の心で、誰もが障害福祉に参加できる未来

⑨笠井公子 編:障害のある仲間と取り組む岐阜市のペットボトル・リサイクル(現在の記事)

【スタッフ募集中です!】———–★★★

ここに集う一人ひとりがかけがえのない存在。

障害のある仲間の活動と暮らしを支え、

いろいろな方と協働する地域にひらかれた場所です。

そんないぶきの未来を一緒につくるスタッフを

募集しています。

コラム:スタッフ・ダイアログ 「いぶきで働くということ」

採用情報:詳細はこちら(ibuki-komado.com)

★★★—————————————

いぶきからのコメント

こんにちは、いぶき福祉会の和田です。協働責任者として、もっといぶきに対話と協働がうまれるよう、日々いろいろと取りくんでいます。いぶき福祉会では、日々の活動を通じてたくさんのグッド・ストーリーが生まれています。現場のストーリーを社内だけに留めておくことはもったいない。ぜひ多くの方々に知っていただき、障害福祉の現場への理解がもっと広まれば…、との願いから、えんがわスケッチでコラムを始めることになりました。

毎回、社内からゲストを招いてダイアログをします。いぶきの現場の今、仕事に取り組むスタッフたちの情熱やかっこよさ、いぶきらしさが、皆さんに伝わるといいな。そんな思いで、綴ります。

第9回目は、笠井公子さん、山本昇平さんと和田のダイアログ<前半>です。