2025.09.26

地域の皆さんとの関係を結び、支えられてこそ今がある ──いぶきのグッド・ストーリー⑩笠井公子 編 <後半>

- 執筆:

-

和田善行

地域の中で、自然に人と人をつなげてきた

和田: 笠井さん(以下、公子さん)は、いつもお会いすると、私に「事務長さーん」と声をかけてくださるので、とても嬉しいんですよね。いぶきに参加してから、すでに24年も経つのですね。いま担当しているリサイクルセンターの前にも、もちろん、いろいろなことがありましたよね?

山本: そう、公子さんは、昔から人をつなげる活動を自然にやってきていらっしゃる印象がありますよね。

笠井: そうですね、あれはいつの頃だったかな。他の団体の移動販売がいぶきに来たことがあったんです。その時に北川さんが、いぶきでも外に販売しに行くのが夢だとおっしゃったんですよね。で、Tさんと公子さんでいつか一緒に行ってほしいなぁと言われたんですよ。

和田: ああ、近隣の人たちとのつながりができて、やりましたよね。

笠井: そう、今の農協があるあたりで移動販売をやったんですよね。地域の女性たちに、販売車に乗っていきたいんだけど農協でやるのはどうやろうねと聞いてみたら、だったら農協に行かずにうちの庭を使っていいよ、うちの駐車場で好きなようにやったらいいと言ってもらって。ねこの約束の歌があって、いざ出陣となったときに歌をかけてね。何やろあの車は?と、聞きに来た人もいました。当時70代ぐらいの知り合いが、「きみちゃんが販売している団子を買いにきたよ」といって、応援しに来てくれたり。クリーニング屋の女性は、名古屋に住んでいる息子が帰ってくるときに何かスーパーで買って行こうかといわれたけれど、2週間に1回いぶきの子が持ってきてくれるから買い物を断っとるんや、と言っていましたよ。障害のある仲間が、たくさん買ったおばあさんの荷物を、玄関まで運んでいく姿もよかったですし。

和田: 懐かしいですね。いぶきの仲間たちが公子さんと街に繰り出していましたよね。

笠井: 一緒に移動販売に行きたい仲間も何人もいて、順番待ちで街に出ていました。この仲間は何が得意なんだろうと思うと、たとえば、ビニール袋をあけるのが上手な人もいれば、渡すときに笑顔で渡すのがうまい人もいたり、それぞれのいいところを考えながら仲間とやってきましたね。

地域の人たちが、いぶきを知り、働きたいと思うきっかけに

山本: そういう公子さんの姿を見ていて、地域でもいいなと思う人が多いんじゃないでしょうか。

笠井: そうそう、日常的に行動をみられとるやんね(笑)。ある時「笠井さんって、どこで働いてるの?」と聞かれたことがあるんです。私は消防団の会長をやっているのでそのことかなと思ったら、どこか会社のお勤めをしているでしょう、というので、いぶきにいっとるよと伝えたんです。そしたら、いつもなんて楽しそうに会話してくれるんだろうと思っていて、おもしろいことを言ってみんなをまとめてくれるから聞いてみたかったんだ、と言われたんですよね。だから、障害のある仲間たちが嫌じゃなかったら働けるよと答えたのを覚えています。

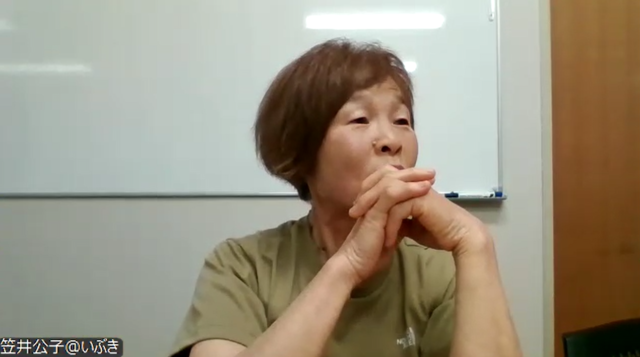

いきいきと語ってくださる公子さん。

和田: 公子さんを見て、働いている場所がいい場所だと思ってもらえたのですね。すばらしい!

笠井: 他にも、看護師の免許を持っているご近所のママさんが、いぶきで働いてみたいなということで、どうして20年以上も務められるのかと聞かれたのですよね。だから、トップがいい人だから、苦労はあるけど大丈夫なんやって、伝えたんですよ。

和田: そうなんですね、トップだけが、というよりも、いぶき福祉会の現場はどこもみんな雰囲気がいいですしね。

笠井: 他にも昔、団子をつくることになって、そのチラシの設置を依頼しに、私のいきつけの美容院に仲間と訪ねたことがあるんです。一緒に行った仲間が、前髪を切りたいといって椅子に座ってしまってね。そしたら切ってくださったんですよ。その時に、何を販売しているの?マドレーヌがあるの?など美容師さんが質問してくれて、その場でマドレーヌをオーダーしてくださったんです。その出来事を美容師さんが覚えていて、先日、知り合いのお客さんが第二いぶきで働きたいと言っていると、私につないでくださったんですよ。それがこの4月から入社したNさんです。

いぶき福祉会がつくる「ねこのマドレーヌ」(詳しくはこちら)

和田: そうなんですね。Nさん、どうやっていぶきのことを知ったのかなと思っていたら、公子さんが起点だったんですね!

笠井: 簡単な気持ちで思っているなら無理やし、単なる興味で入ってくる人はだめなのでといって、半年ほどお待ちしていたら、いぶきで働いてみたいからといって、面談して、採用になったんですよね。

和田: へえ、すごいな。団子のプロジェクトは15年前ぐらいかなぁ。

山本: その頃のつながりが今に活きているんですね。

笠井: 自分があいだに入った人たちが、いぶきで居心地よく活躍しているのはとてもうれしいことで。私自身、20年以上続いているのは、まあすごいことだろうとは思うけれど、みんな一緒に苦労してきましたからね。

和田: そうですね、共に苦労もしたし、共に進んできていますものね。

リサイクルセンターで働く仲間の姿が、誰かの“希望”になる

山本: リサイクルセンターの中でも、公子さんはいろいろな人たちと働くことを楽しんでいると思うんですよね。リサイクルセンターでは、いぶき福祉会以外の会社の方々も仕事をしています。その中でも、いぶきのことを皆さんに話してくれたりするんですよ。

笠井: 一緒にリサイクルセンターで働いている他企業の方々とお話する中で、障害があるお孫さんを持つ方がいることが分かりました。それで、自分の経験をお話してみたんです。例えば、リサイクルの前にいた田んぼや畑をするチームでは、その方と同じ障害の仲間たちとどんな風に仕事を楽しくしてきたのかをお伝えしました。障害があって生きづらいということがどういうことか知っている人がそこにいたことは、きっと喜ばしかったのではないかなと思います。また、他の人はお子さんの将来に心配がありましたが、いぶきの仲間たちがリサイクルセンターで、いきいき働いている姿を見ることができたから、就労に向けてお子さんと一緒に前向きに動き始められたそうなんですよ。

山本: 障害のある施設と地域社会は、そんなに近いわけではないんです。でも、リサイクルセンターの中では、身近に僕たちの存在があることで、その方たちは以前よりも心に余裕をもって暮らせるようになったんではないかと思います。

和田: そんな風に、自分たちのライン以外の方たちともお話する機会があるのですね。

笠井: 最初は女性が私だけだったんです。それで、プラスチック製容器包装のラインを担当する御婦人方がとてもよくしてくださったんですよ。その方々の中に、障害のある方もいて、色々と話をしますね。

和田: リサイクルのチームが資源ごみの問題に取り組むことで、いぶきが社会とつながっているということが重要なことだと考えていたんです。でもお話を聞くと、それだけじゃないですね。

山本: そうなんです。仲間たちがリサイクルセンターに関わったことで、また公子さんたちがいぶきのことを伝えて一緒に話すことで、その方々の生活や気持ちが楽になっているようなんですね。いぶき福祉会が地域社会につながって、少しずつ周辺が豊かになっていることを感じます。点と点が結びついて、よい連鎖が生まれています。

仲間から学び、お互いに提案しあえるクリエイティブなチーム

笠井: 私自身、24年いぶきに参加してきた中で、障害のある仲間たちからいろいろと学ばせてもらってきました。関われたことで何度も衝撃的な出来事があって、考えが変わったこともあります。

和田: 一番印象に残っているのは?

笠井: 一番衝撃だったのはOさんでしたね。農業チームにいた時です。畑にはたくさんの道具がありますが、支柱を何百本も取ってきて、たらいで洗う作業があったんです。もちろん洗ったら汚さずに干したいわけですが、あったのは壁に立てかけられた脚立とタワシだけでした。そうしたら、私がちょっと他のことをしているうちに、Oさんが洗った支柱を脚立に並べていたんです。私には支柱を壁に立てかけて乾かすことしか思いつかなかったんですが、長さ別に分けて、脚立の一段一段に干していたんですよ。こんな知恵は思いつかなかったなと思って驚きました。結局として、作業はとてもスムーズにできたんですよ。Oさんのお母様にもそのエピソードを伝えました。

いぶき福祉会の農業チーム、玉ねぎの植え付けをしています

和田: それは知恵があるやり方でしたね。そう、仲間たちから学ぶことが多々あるんですよね。

笠井: 畑チームからリサイクルに移る、いよいよお別れの日の時には、Nさんがハグをしに来てくれましたよ。

和田: Nさんは自分の気持ちを伝えにくいタイプの人なので、それが素直にハグで伝えられたのは感動ですね。

笠井: Nさんがやりやすいように、少し逃げ場も作ったりしながら、色々考えて現場で動いていたことが、伝わっていたのかなと思うと、嬉しかったですね。

山本: 公子さんは仲間を思いながら、仲間の居場所をつくることが上手なんですよね。今のリサイクルセンターでも、たくさんのアイディアを出してくれますよ。例えば、Tさんがラインに立っているだけだと暇になってしまうから、キャップ外しができるように、こういう風にしたらいいんじゃない?とか。みんなで意見する中で、公子さんが一緒に話してくれるんです。常勤スタッフか非常勤スタッフかは関係なく、より良くするための提案を出してくださいます。公子さんが発言する姿を見て、他の方々も意見を言ってくださるようになっています。

笠井: 今は4人の女性が、それぞれができることで助け合っています。Yさんはみんなが出社する前に少し早く来て、みんなのエプロンにアイロンをかけてくれているんですよ、仲間が喜ぶならと。山本さんご存じでしたか?

山本: 僕も早く行くほうなので、Yさんにいつもありがとうって伝えましたよ。無理しない、無理させないということをモットーにしていますが、お互いにケアしあっているチームなんですよね。

和田: いぶき福祉会のどの現場でも、チームワークはいいと思うのですが、リサイクルセンターのチームも、助け合いが生まれるチームなのですね。いぶきが大切にしているお互いさまの心、「ソーシャル・キャピタル」が豊かに育まれていると感じました。

いぶき福祉会がリサイクルセンターのプロジェクトに参加する意義

山本: 公子さんは信頼している職員のうちのおひとりなので、今日は一緒にダイアログできてよかったです。しかも、和田さんととても楽しそうに話している姿を見ることができて、いぶきのことを好きでいてくださるのが分かって、いい機会でした。

笠井: いぶきで24年間、無事に過ごすことができて、今は25年目になるんですよね。今まで涙あり、笑いありで、振り返るとたくさんのいいことがありました。これからもみんなと一緒にやっていきたいと思うので、お世話になります(笑)

和田: こちらこそです、公子さんの25周年を祝う記念の記事になりましたか(笑)。公子さんのお話を聞いて、僕たちはまだまだやれることがあるなと、新しい窓が開いたような感覚です。

山本: 僕もそう思います。いぶきが社会の中でやるべきこと、やれることはまだまだあると。ひとつは、僕たちはリサイクルセンターでペットボトルの分別を担当することで、資源のリサイクルという社会課題と向き合っています。これを障害のある仲間と一緒にアプローチしていることに意味があります。いぶきの外に出ていって、そこで社会課題の解決にむけて、よりよい結果をもたらそうと協働しています。この意義は深いなと思います。

和田: 本当ですね。今回は、いぶき福祉会が、リサイクルという岐阜市の社会課題に取り組んでいる、まさに社会との接点である現場なので、そのことを語りあえたらと思っていたんです。でも、それ以上にリサイクル・チームの果たしている役割は大きいと感じました。センターで一緒に働く他の企業や団体の方々との関わりの中でも、いぶきの存在が役に立っていると思わせてくれましたね。

山本: それから、「いぶきの仲間たちがしっかり分別を担当しているから、みんなペットボトル回収時にはしっかり分別してね」と、メッセージを僕たちいぶき福祉会から伝えていきたいですね。正直なところ、分別の仕方が悪いなと思うことも多々あります。だから、ゴミや資源に対しての岐阜市民の意識が高まっていったら、もっといい地域になるだろうなと日々思っているんです。メッセージを伝えることで、岐阜市だけでなく、じわじわと県内に広がり、県外にも、全国にも広がっていくようになるといいなと思います。

和田: 今回の記事が、リサイクルセンターのことを知っていただき、少しでも資源への意識を持つことにつながるといいですね。抜群のチームワークなリサイクル・プロジェクトのお二人を迎えて、あっという間のダイアログでした。またぜひお話ししましょう!

◆いぶきのグッド・ストーリー!

①竹腰龍太 編 前半:仲間を大事に、自ら考え、柔軟に支援できる現場をつくる

②竹腰龍太 編 後半:多様性が許容され、障害福祉の理解がもっと拡がる社会をつくる

③藤井美和 編 前半:障害の重い仲間の「暮らし」を支える楽しさと大切さ

④藤井美和 編 後半:助けてもらうだけではない、貢献感覚を持てる社会を

⑤小田由生 編:音楽という共通の話題を媒介に、障害のある仲間とよい関係がはじまった

⑥小田由生 編:できない理由より、実現にむけて行動するチームが、仲間や地域の可能性をひらく

⑦二村菜穂子 編:隣人同士が声をかけあい、ケアしあうからはじまること

⑧二村菜穂子 編:お互い様の心で、誰もが障害福祉に参加できる未来

⑨笠井公子 編:障害のある仲間と取り組む岐阜市のペットボトル・リサイクル

⑩笠井公子 編:地域の皆さんとの関係を結び、支えられてこそ今がある(現在の記事)

【スタッフ募集中です!】———–★★★

ここに集う一人ひとりがかけがえのない存在。

障害のある仲間の活動と暮らしを支え、

いろいろな方と協働する地域にひらかれた場所です。

そんないぶきの未来を一緒につくるスタッフを

募集しています。

コラム:スタッフ・ダイアログ 「いぶきで働くということ」

採用情報:詳細はこちら(ibuki-komado.com)

★★★—————————————

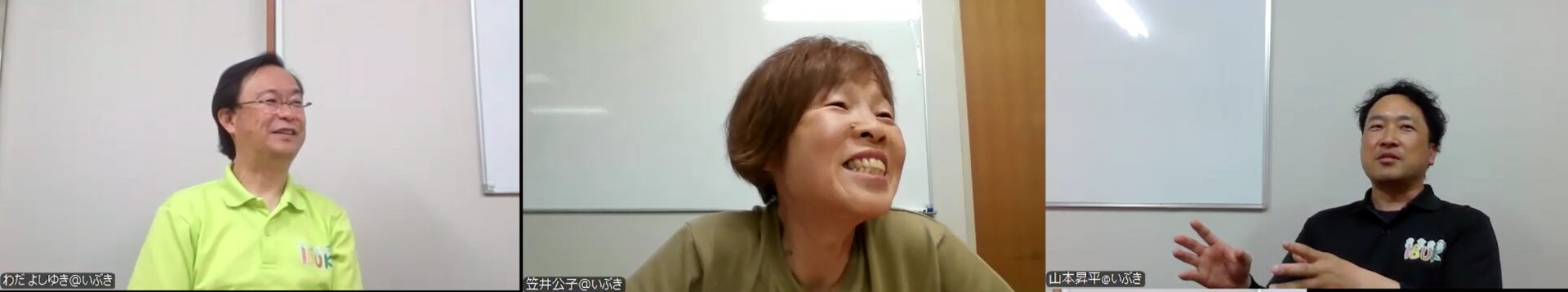

いぶきからのコメント

こんにちは、いぶき福祉会の和田です。協働責任者として、もっといぶきに対話と協働がうまれるよう、日々いろいろと取りくんでいます。いぶき福祉会では、日々の活動を通じてたくさんのグッド・ストーリーが生まれています。現場のストーリーを社内だけに留めておくことはもったいない。ぜひ多くの方々に知っていただき、障害福祉の現場への理解がもっと広まれば…、との願いから、えんがわスケッチでコラムを始めることになりました。毎回、社内からゲストを招いてダイアログをします。いぶきの現場の今、仕事に取り組むスタッフたちの情熱やかっこよさ、いぶきらしさが、皆さんに伝わるといいな。そんな思いで、綴ります。第10回目は、リサイクルセンターでペットボトルリサイクルを担当する笠井公子さん、山本昇平さんと和田のダイアログです。